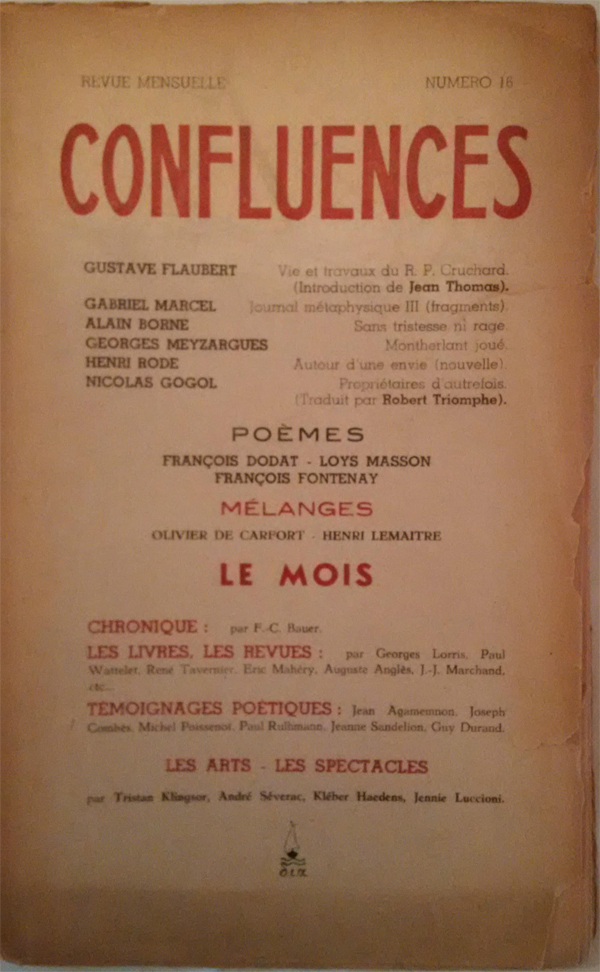

“Tu es la nymphe éternelle”, le poème de Revel

En 1943, Revel publie dans la revue Confluences (n°16) un poème, Tu es la nymphe éternelle, sous le pseudonyme François Fontenay.

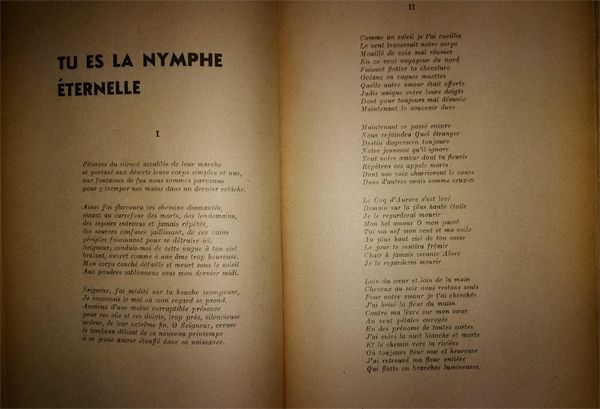

Tu es la nymphe éternelle

I

Pèlerins du silence accablés de leur marche

et portant aux déserts leurs corps simples et nus,

aux fontaines de feu nous sommes parvenus

pour y tremper nos mains dans un dernier relâche.Ainsi j’ai parcouru tes chemins diamantés,

gisant au carrefour des morts, des lendemains,

des espoirs entrevus et jamais répétés,

des sources confuses jaillissant, de ces vains

périples foisonnant pour se détruire ici.

Seigneur, conduis-moi de cette vague à ton ciel

brûlant, ouvert comme à une âme trop heureuse.

Mon corps couché défaille et meurt sous le soleil

Aux poudres sablonneux sous mon dernier midi.Seigneur, j’ai médité sur ta bouche trompeuse,

Je reconnais le mal où mon regard se prend,

Anxieux d’une moins corruptible présence

pour ces cils et ces doigts, trop près, silencieuse

ardeur, de leur extrême fin. O Seigneur, creuse

le tombeau délicat de ce nouveau printemps

à ce jeune amour étouffé dans sa naissance.II

Comme un soleil je t’ai cueillie

Le vent traversait notre corps

Mouillé de voix mal réunies

En ce vent voyageur du nord

Faisant flotter ta chevelure

Océane en vagues muettes

Quelle autre amour était offerte

Jadis unique entre leurs doigts

Dont pour toujours mal désunie

Maintenant le souvenir dureMaintenant ce passé encore

Nous rejoindra Quel étranger

Destin dispersera toujours

Notre jeunesse qu’il ignore

Tout notre amour dont tu fleuris

Répètera ces appels morts

Dont nos voix charrieront le cours

Dans d’autres vents comme ceux-ciLe Coq d’Aurore s’est levé

Demain sur la plus haute étoile

Je le regarderai mourir

Mon bel amour O mon passé

Toi ma nef mon vent et ma voile

Au plus haut ciel de ton essor

Le jour te sentira frémir

Chair à jamais vivante Alors

Je te regarderai mourirLoin du cœur et loin de la main

Cheveux au soir nous restons seuls

Pour notre amour je t’ai cherchée

J’ai brisé la fleur du matin

Contre ma lèvre sur mon cœur

Au vent pétales envoyés

En des prénoms de toute sortes

J’ai suivi la nuit blanche et morte

Et le chemin vers la rivière

Où toujours fleur nue et heureuse

J’ai retrouvé ma fleur entière

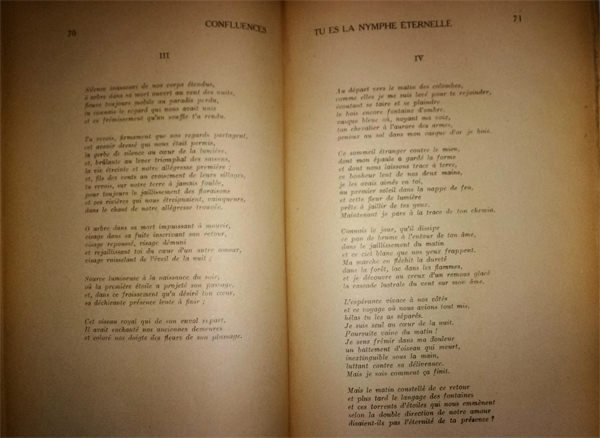

Qui flotte en branches lumineuses.III

Silence inassouvi de nos corps étendus,

ô arbre dans sa mort ouvert au vent des nuits,

fleuve toujours mobile au paradis perdu,

tu connais le regard qui nous avait unis

et ce frémissement qu’un souffle t’a rendu.Tu revois, firmament que nos regards partagent,

cet avenir dressé qui nous était permis,

la gerbe de silence au cœur de la lumière,

et, brûlante au lever triomphal des saisons,

la vie éteinte et notre allégresse première ;

et, fils des vents au croisement de leurs sillages,

tu revois, sur notre terre à jamais foulée,

pour toujours le jaillissement des floraisons

et ces rivières qui nous étreignaient, vainqueurs,

dans le chant de notre allégresse trouvée.O arbre dans sa mort impuissant à mourir,

visage dans sa fuite inscrivant son retour,

visage repoussé, visage démuni

et rejaillissant toi du cœur d’un autre amour,

visage ruisselant de l’éveil de la nuit ;Source lumineuse à la naissance du soir,

où la première étoile a projeté son passage,

et, dans ce froissement qu’a désiré ton cœur,

sa déchirante présence lente à finir ;Cet oiseau royal qui de son envol repart,

Il avait enchanté nos anciennes demeures

et coloré nos doigts des fleurs de son plumage.IV

Au départ vers le matin des colombes,

comme elles je me suis levé pour te rejoindre,

écoutant se taire et se plaindre

le bois encore fontaine d’ombre,

vasque bleue où, noyant ma voix,

ton chevalier à l’aurore des armes,

genoux au sol dans mon casque d’or je bois.Ce sommeil étranger contre le mien,

dont mon épaule a gardé la forme

et dont nous laissons trace à terre,

ce bonheur lent de nos deux mains,

je les avais aimés en toi,

au premier soleil dans la nappe de feu,

et cette fleur de lumière

prête à jaillir de tes yeux.

Maintenant je pars à la trace de ton chemin.Connais le jour, qu’il dissipe

ce pan de brume à l’entour de ton âme,

dans le jaillissement du matin

et ce ciel blanc que nos yeux frappent.

Ma marche en fléchit la dureté

dans la forêt, lac dans les flammes,

et je découvre au creux d’un remous glacé

la cascade lustrale du vent sur mon âme.L’espérance vivace à nos côtés

et ce voyage où nous avions tout mis,

hélas tu les as séparés.

Je suis seul au cœur de la nuit.

Poursuite vaine du matin !

Je sens frémir dans ma douleur

un battement d’oiseau qui meurt,

inextinguible sous la main,

luttant contre sa délivrance.

Mais je sais comment ça finit.Mais le matin constellé de ce retour

et plus tard le langage des fontaines

et ces torrents d’étoiles qui nous emmènent

selon la double direction de notre amour

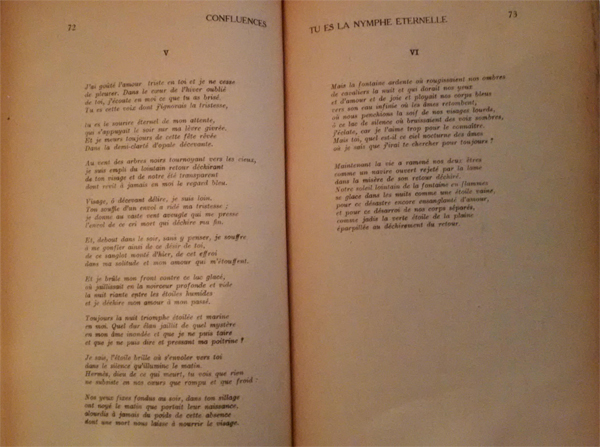

disaient-ils pas l’éternité de ta présence ?V

J’ai goûté l’amour triste en toi et je ne cesse

de pleurer. Dans le cœur de l’hiver oublié

de toi, j’écoute en moi ce que tu as brisé.

Tu es cette voix dont j’ignorais la tristesse,tu es le sourire éternel de mon attente,

qui s’appuyait le soir sur ma lèvre givrée.

Et je meurs toujours de cette fête rêvée

Dans la demi-clarté d’opale décevante.Au vent des arbres noirs tournoyant vers les cieux,

je suis empli du lointain retour déchirant

de ton visage et de notre été transparent

dont revit à jamais en moi le regard bleu.Visage, ô décevant délire, je suis loin.

Ton souffle d’un envol a ridé ma tristesse ;

je donne au vaste vent aveugle qui me presse

l’envol de ce cri mort qui déchire ma fin.Et, debout dans le soir, sans y penser, je souffre

à me gonfler ainsi de ce désir de toi,

de ce sanglot monté d’hier, de cet effroi

dans ma solitude et mon amour qui m’étouffent.Et je brûle mon front contre ce lac glacé,

où jaillissait en la noirceur profonde et vide

la nuit riante entre les étoiles humides

et je déchire mon amour à mon passé.Toujours la nuit triomphe étoilée et marine

en moi. Quel dur élan jaillit de quel mystère

en mon âme inondée et que je ne puis taire

et que je ne puis dire et pressant ma poitrine ?Je sais, l’étoile brille où s’envoler vers toi

dans le silence qu’illumine le matin.

Hermès, dieu de ce qui meurt, tu vois que rien

ne subsiste en nos cœurs que rompu et que froid ;Nos yeux fixes fondus au soir, dans ton sillage

ont noyé le matin que portait leur naissance,

alourdis à jamais du poids de cette absence

dont une mort nous laisse à nourrir le visage.VI

Mais la fontaine ardente où rougissaient nos ombres

de cavaliers la nuit et qui dorait nos yeux

et d’amour et de joie et ployait nos corps bleus

vers son eau infinie où les âmes retombent,

où nous penchions la soif de nos visages lourds,

ô ce lac de silence où bruissaient des voix sombres,

j’éclate, car je l’aime trop pour le connaître.

Mais toi, quel est-il ce ciel nocturne des âmes

où je sais que j’irai te chercher pour toujours ?

Maintenant la vie a ramené nos deux êtres

comme un navire ouvert rejeté par la lame

dans la misère de son retour déchiré.

Notre soleil lointain de la fontaine en flammes

se glace dans les nuits comme une étoile vaine,

pour ce désastre encore ensanglanté d’amour,

et pour ce désarroi de nos corps séparés,

comme jadis la verte étoile de la plaine

éparpillée au déchirement du retour.

Un grand merci à José pour les photos.